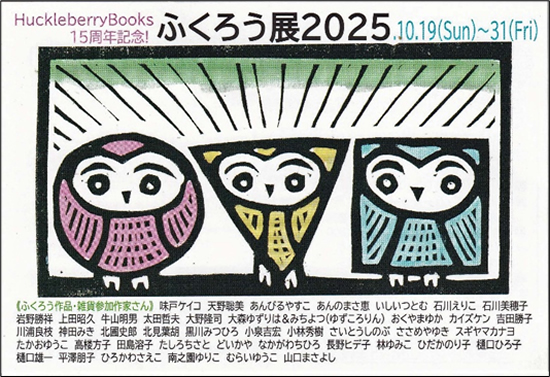

いろんな手法、作風で

作家38人が描くふくろう展

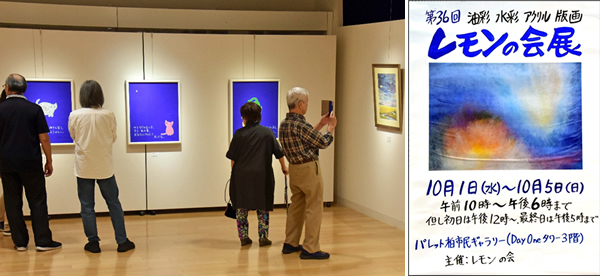

――油彩に水彩、イラストに版画、手芸、陶芸も……。柏市の児童書専門店「Huckleberry Books」(ハックルべリー ブックス)で10月19日から開店15周年記念「ふくろう展2025」が開かれた。参加した作家38人がふくろうをモチーフに得意の手法で描いた作品を出品した。

■写真左:テーブルの椅子に腰かけて作品を鑑賞する入場者

■写真右:書店マスコットのふくろうの置物が店2階テラスで客を出迎える

ふくろうは2010(平成22)年の開店当初から同店のマスコット。店主の奥山恵さんがアフリカオオコノハズクの「フーちゃん」を飼い、時折、店に連れてくる。

店舗2階南側の外テラス窓には「BOOK」の看板と一緒にふくろうの置物もあり、客を出迎えているようだ。

1階店舗では幼児から大人まで楽しめる書物や雑貨などを扱う。店の入り口から入ってすぐ右側の階段を上がった2階がギャラリーになっている。

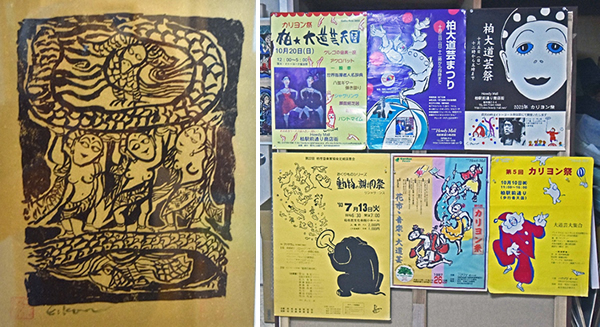

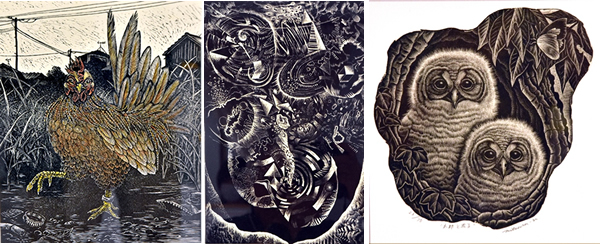

■写真上:「ふくろう展」の案内はがき。木版画家大野隆司さんの作品が描かれた

ここで個展を開いたこともある木版画家大野隆司さんが「ふくろうがマスコットで店にもいるのに『ふくろう展』を開かないのはおかしい」として、2018(平成30)年、作家仲間に呼びかけ、第1回展を開いた。

「ふくろうを描く作家が少なかった。でも、皆プロだから描くとすごい作品になる」と大野さん。

今回は、開店10周年記念の2020(令和2)年に続く第3回展。開店以来、個展や作品展を開いて縁のある北海道から大阪に住む作家の作品が、ところ狭しと並んだ。

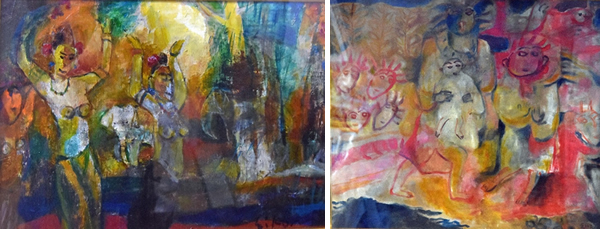

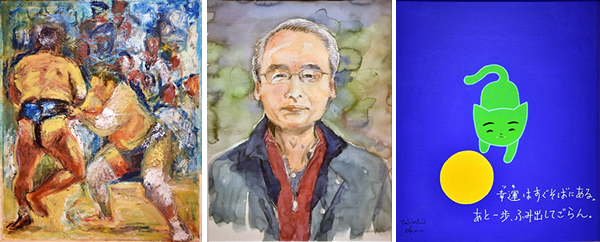

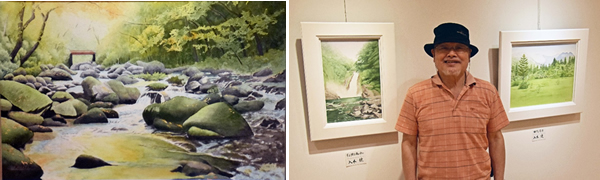

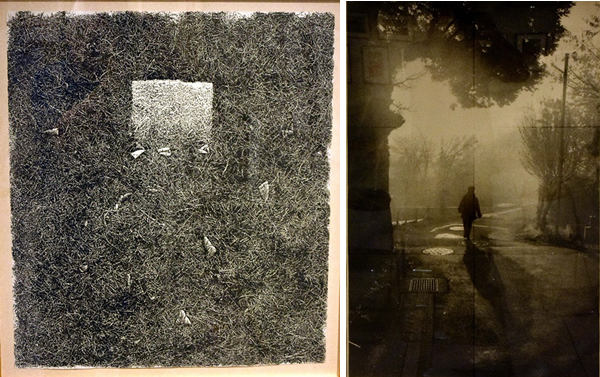

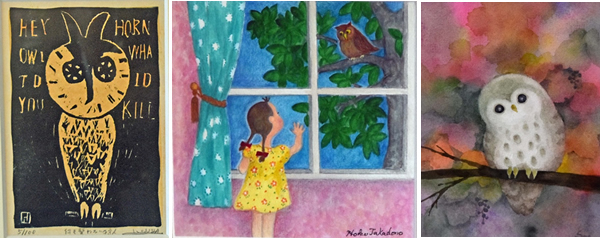

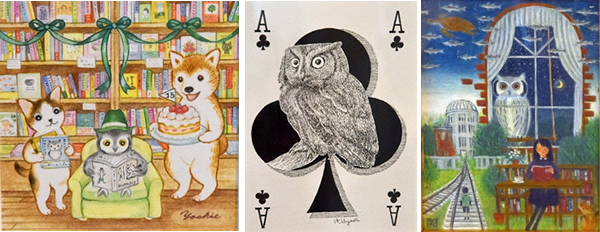

【展示作品の1部】

■写真左:「ものがたりの森(しまふくろう)」(カイズケン)

■写真右:「シロメンフクロウ」(小泉吉宏)

■写真左:「ふくろう」(神田みき)

■写真中:「虹フクロウ」(黒川みつひろ)

■写真右:「おやすみの前に・・・」(絵・さいとう しのぶ、シャドーボックス・春名 公子、額・春名 克明)

■写真左:「何も襲わない狩人」(ささめや ゆき)

■写真中:「ふくろうさん、おしえて」(たかどの ほうこ)

■写真右:「秋の森で」(ひろかわ さえこ)

■写真左:「おふろ おじゃまします」(たしろちさと)

■写真中:「ふくろう」(なかがわちひろ)

■写真右:「Inspire」(山口まさよし)

■写真左:「owls」(南之園ゆりこ)

■写真右:「Dream ふくちゃんの今夜の夢は…」(林ゆみこ)

■写真左:「金ぶくろう」(牛山明男)

■写真中:「ふくろうと月」(いしいつとむ)

■写真右:「王様にしてあげる」(あんのまさ恵)

■写真左:「いつも いっしょ」(味戸ケイコ)

■写真右:「光の鐘に舞う」(石川美穂子)

■写真左:「本はともだち」(川浦良枝)

■写真右:「英知の鳥とも言われる梟(フクロウ)」(上田昭久)

■写真右:「奥山恵歌集 窓辺のふくろう」(北見葉胡)

■写真左:「ふくろうのマグカップ」(太田哲夫)(左)・「王様と王女のペアふくろう」(北圃史朗)

■写真右:「よあけの星」(ゆずころりん=みちよつ&大森ゆずりは)

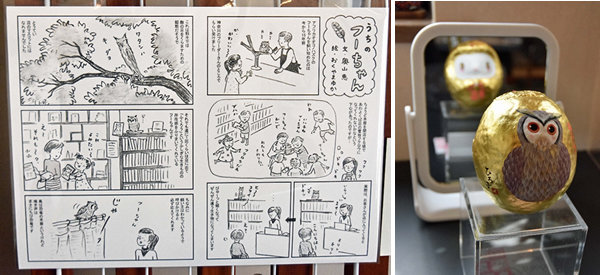

■写真左:「うちのフーちゃん」(文・奥山恵、絵・おくやまゆか)

■写真右:「金花だるま・福ろう」(樋口ひろ子)

油彩や水彩で朝焼けの空を飛んだり、枝にとまって辺りをうかがったり。絵本の場面のように子どもと遊び、お風呂に入り、読書する姿もあった。

毛糸やアクリル絵の具などで作った3羽のミニ縫いぐるみ、「フーちゃん」を描いた文・奥山さん、絵・おくやまゆかさん合作の漫画、焼き物のコーヒーカップや張り子も。

奥山さんは、3回展に向けて4月に各作家に作品を依頼した。「皆さん、面白がって取り組んでくれました。それぞれの得意な形で描いてくれたので、多様性があって面白いですね」と話していた。

(文・写真 佐々木和彦)