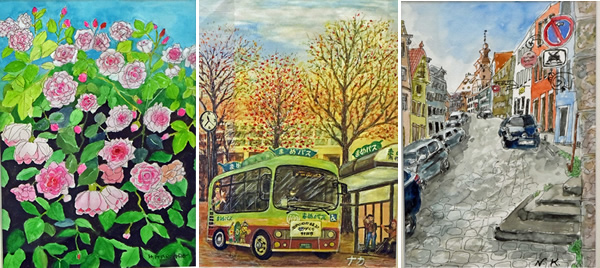

様々なモチーフ、画風

まるでグループ展のよう

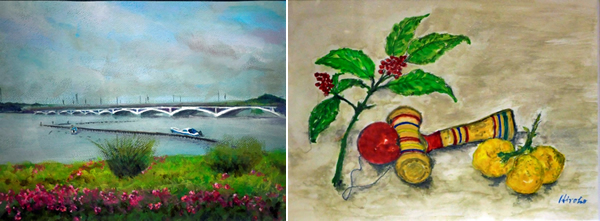

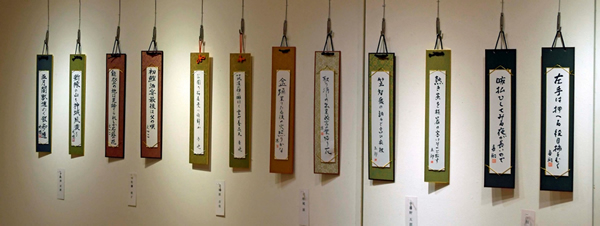

――畳17畳ほどのギャラリーに飾られた油絵は、様々なモチーフが具象的だったり、抽象的だったり。個展というより、まるでグループ展のようにバラエティーに富んでいた。

■写真左:作品の展示会場

■写真右:個展の案内はがき

JR我孫子駅南口にある千葉県福祉ふれあいプラザ第2ギャラリー(けやきプラザ2階)で9月23日から開かれた「小板橋ひろみ個展」の印象だ。

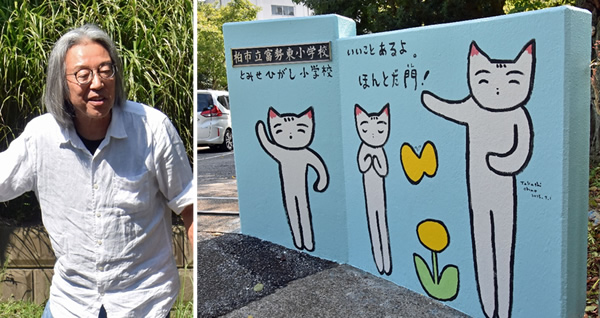

■写真上:作品「猫のいる部屋」と小板橋ひろみさん

手賀沼の景色を描いた「振り向けば月の出」などは具象的だが、森の中で何者(?)かが焚火を囲む「あ、どうも」などは抽象的に観える。

■写真左:「振り向けば月の出」

■写真右:「あの日あなたも観ていましたか」

■写真左:「オオバンのいる公園」

■写真右:「笑顔クラブ公園に行く」

風景や女性を描く筆のタッチもまろやかだったり、鋭かったりの違いもあって画風の変化も感じられる。絵筆を持つといろんなタイプの作家に「変身」するのかも知れない。

幼い頃、両親がとってくれた子ども向け世界文学全集や、「日曜画家」の父親が持っていたアート系雑誌に登場するヨーロッパの画家の絵に衝撃を受けた。

フランス出身のアンリ・ルソーによる仮面の男女が月夜の森を散歩する幻想的な「カーニバルの夜」。それにぐにゃり溶けた時計の絵で知られ、シュルレアリズムの代表的作家といわれるスペイン出身のサルバドール・ダリの絵だ。

幼な心にも「衝撃を受け、心酔した」という小板橋さんは、小学生の頃から図工が大好きだった。成人してからは、理論より実践という長沢節(1917―1999)の「セツ・モードセミナー」に通って絵を習った。

■写真左:「あ、どうも」

■写真右上:「夜のアトリエ」

■写真右下:「旅行者」

30代で家庭と仕事のかけ持ちで絵から離れたが、美術展に通って絵を鑑賞していた。

再び絵筆を持つようになったのは50代半ばだった。体調を崩し、無気力の日々が続いたある日、わけもなく小さな紙に色鉛筆でドローイングをするようになった。

東京・上野の美術教室に通い、油絵を習っている。「ピンときたものや、手賀沼のオオバンの絵のように散歩していて見つけた面白いものを描いている」という。

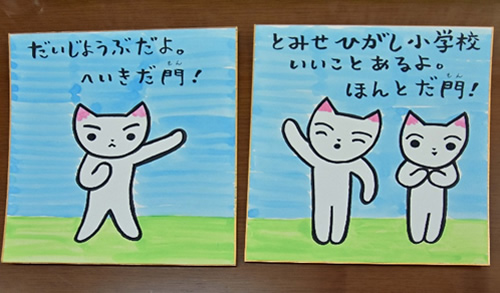

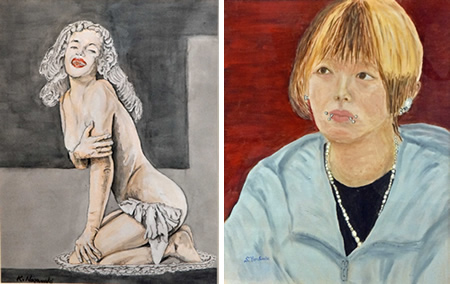

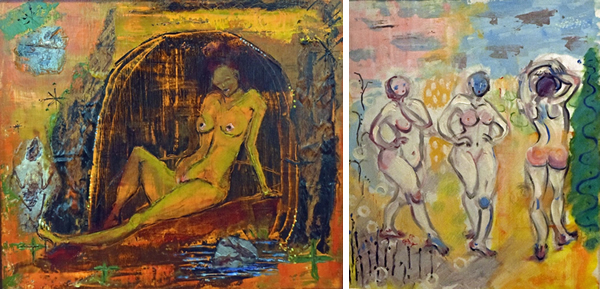

■写真左:「寛(くつろ)ぐ」

■写真右:「森の夢」

■写真左:「ハクモクレンは夜の明かり」

■写真右:「残月」

■写真左:「生命」

■写真右:「三人のモデル」

様々な画風は幼い頃の「衝撃」や美術界に多彩な人材を輩出した「セツ・モードセミナー」での出会い、経験が影響しているのかも知れない。

2018(平成30)年から個展・グループ展を開くようになった。「都展」や「世界絵画大賞展」などで入選している。

「上達したいとか考えないで、自分の好きな世界や物語をワクワクしながら描き続けたい」

同じ風景、モデルであっても色遣いなど全く違う絵描き仲間と10月20日から我孫子市生涯学習センター「アビスタ」で「森のアトリエ二人展」を計画している。

(文・写真 佐々木和彦)