初公開の表紙絵も

「めるへん」の長縄画業

――全国の児童・生徒を対象にした我孫子市公募の童話、小説作品集「めるへん文庫」感謝祭の第Ⅲ期「めるへん文庫の想いは引き継がれる」が7月11日から市内の「あびこ市民プラザギャラリー」で開かれた。

■写真上:長縄さんの代表作「遊びをせんとやうまれけむ」を説明する竹島いわおさん

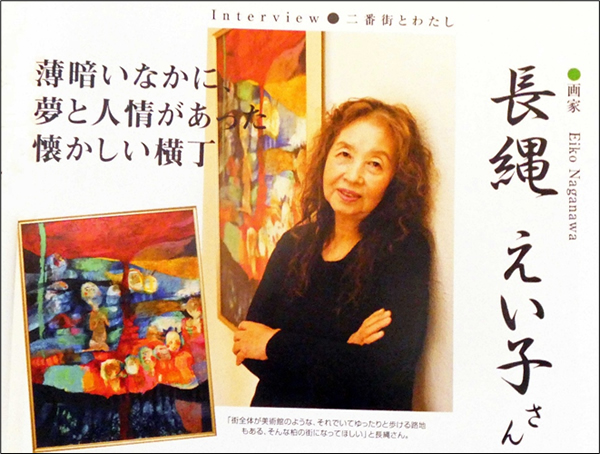

柏市の画家、故長縄えい子さんが2002(平成14)年の文庫創設当初から審査員を務め、表紙絵や入選作品の挿絵を担当。感謝祭は第1期(5月1日~同15日)に「長縄えい子の世界」として文庫の表紙絵、挿絵の原画などを紹介した。

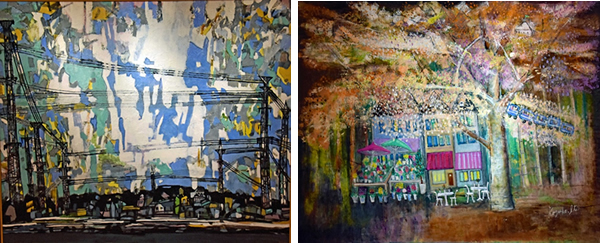

■写真上:自身も手掛けた柏二番街ガイドブック「パサージュ」に載った長縄さんのインタビュー記事

第Ⅱ期(5月17日~6月6日)は「長縄えい子から黒澤颯子へ」として、生前の長縄さんと交友があり、文庫の仕事を受け継いだ柏市のイラストレーター黒澤颯子(さつこ)さんの表紙絵や挿絵を披露した。

■写真左:「めるへん文庫」感謝祭第Ⅲ期のちらし

■写真右:長縄さんを象徴するほうきに乗った魔女

今回の第Ⅲ期は文庫以外の長縄作品が数多く展示された。油彩、水彩、アクリル、版画、絵本、ポスターなどだ。

我孫子で長縄作品の本格展示は初めてになる。作品を提供者した「たけしま出版」の竹島いわおさんは「『めるへん』以外にもいろんな絵を描いていた長縄さんを知ってほしかった」という。

■写真左:題不明

■写真右:「また あした」

平安末期の歌謡集「梁塵秘抄」にある一節「遊びせんとや生まれけむ」は、無邪気に遊ぶ子どもたちの声に童心を呼び起こされた大人の心をうたったものと解釈されている。

■写真左:題不明

■写真右:版画集

■写真上:40代頃の水彩画

このイメージから長縄さんが大勢の子どもが動物とともに群れて戯れている様子を200号の大カンバスに描き、代表作ともいわれる。竹島さんが「長縄さんらしくてとても好きな作品」として、会場入り口近くに飾られた。

■写真上:津波で助かったスリランカの象を描いた絵本「つなみ」の原画。1万冊がスリランカの子どもに贈られた

長縄さんは2023(令和5)年1月、交通事故で亡くなった。85歳だった。翌月に発行予定の文庫作品第20集用に2枚の表紙絵を用意していた。

■写真左:ポスターの数々

■写真右:「めるへん文庫」表紙と挿絵

ほうきに乗った魔女が夜空を飛びながら子どもたちに星を振りまくのと、夜空の向こうに飛び去る様子を子どもたちが望遠鏡で見守っている図柄だ。

第20集には星を振りまく図柄が採用された。その理由について「表紙絵のひみつ」と出した我孫子市教育委員会の説明文があった。

「事故直後『魔女と望遠鏡』の絵はあまりに悲しすぎて発表できなかった。三回忌が過ぎ『めるへん』を愛してやまなかった長縄さんの想いが皆さんに届くことを願って」として、今回、初公開したのだという。

■写真左:初公開となった長縄さんの「幻の表紙」

■写真右:ワークショップに参加し、魔女を描いた小学2年生

会場の中央に置かれたテーブルで絵本やしおりづくりのワークショップもあった。長縄さんの魔女と子どもの絵が見本に置かれている。それを観た小学2年の女児が用紙された紙とペンでさらさらと文字と絵を描いた。

「ある日女のこがまじょにであいました」のタイトルと、長縄さんの絵より、少しふっくらした魔女が描かれていた。

「あのね、少し優しい感じの魔女にしたの」

柏の絵画教室で1千人上の子どもたちに絵を教え、「めるへん」表紙絵の魔女に自身を重ねているようでもあった長縄さんの想い……。絵を観た子どもに自然と引き継がれているような気がした。

(文・写真 佐々木和彦)