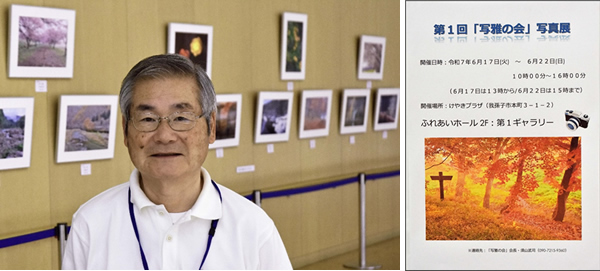

絵を通じ楽しく集う

鎌ケ谷で23回目の楽描会展

――鎌ケ谷市の京成松戸線初富駅前の「きらり鎌ケ谷市民会館」で絵画グループ「楽しく描こう会」(倉持安子会長、会員13人)の「第23回楽描会展」が6月17日から開かれた。

■写真上:「楽しく描こう会」の倉持安子会長(左から3人目)ら会員

同市民会館は1、2階に食品スーパーや物販店がある「ショッピングプラザ鎌ケ谷」の3階。玄関ロビーをパーテーションで仕切り、ギャラリースペースにしていた。

■写真左:パーテーションで仕切られた作品会場で鑑賞する市民

■写真右:作品展ポスター

受付で当番会員が接客していた。A4判の出品者目録を頂き、会場を回った。会員11人が一人3点ずつの計33点を出品している。

F4~6号サイズの風景、季節の桜並木、花、静物、人物……とモチーフは様々だが、ほとんどが水彩画だ。

「楽しく描こう会」は25年ほど前、グラフィックや絵画など数人の美術家が結成したという。

一時は40人を超える会員もいたが、高齢化などで今は60~90代の13人という。同市民会館併設の中央公民館で月3回集まって活動。公民館が毎年2月に開く「ふれあいまつり」に展示参加している。

■写真左:「真間川の桜」(小野寺一代)

■写真右:「憩いの水辺」(景井博之)

■写真左:「バラ」(熊谷美和子)

■写真右::「咲希」(倉持安子)

■写真左:「谷津のバラ」(河野シヅヱ)

■写真右:「新緑の公園」(後藤かつ子)

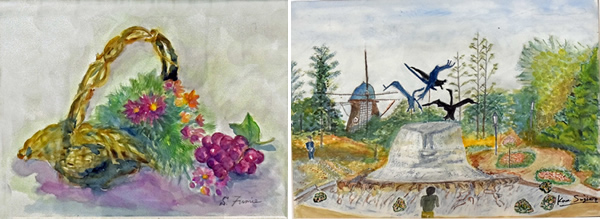

■写真左:「花」(島根文恵)

■写真右:「アンデルセン公園」(杉浦渙)

決まった講師はいない。草創期は東京都内の銀座や池袋で絵画鑑賞に出かけたこともあったという。今は、ほかの絵画グループと掛け持ちする会員が多く、それぞれが独自に学んでいるようだ。

中学生の頃から絵が好きで、美術系の学校を目指したこともあるという倉持会長は55歳の時に入会した。「ある本で『忘れていただけで、捨てたわけではない』という言葉を知ったのがきっかけでした」という。

始めは水彩画をやっていたが、勧められて油絵をやるようになり、今回、ただ一人、風景と孫娘を描いた油絵2点を出品した。

「孫を描きながら『おばあちゃん、なんでもっと可愛くできないのかしらね』などと話しかけながら描くのがとても楽しい」

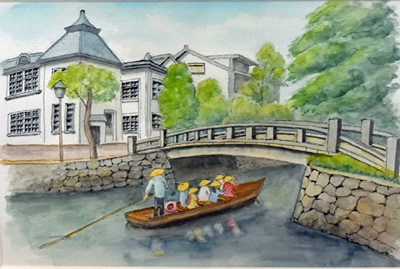

■写真上:「倉敷にて」(中野安弘)

■写真左:「貝柄山公園の紫陽花」(野澤光子)

■写真右:「食べていい?」(野澤洋子)

同会の創設者らは「楽しく絵を描くことで皆さんと仲良くなりたい」「楽しい場所なら杖を突いてでも来てくれるようになる」と話していたという。

倉持会長も「初心者も気軽に入会できるよう、会のネーミング通りの会を引き継いでいきたい」と話した。

(文・写真 佐々木和彦)