可愛いだけじゃない

二面性も大野作品の魅力

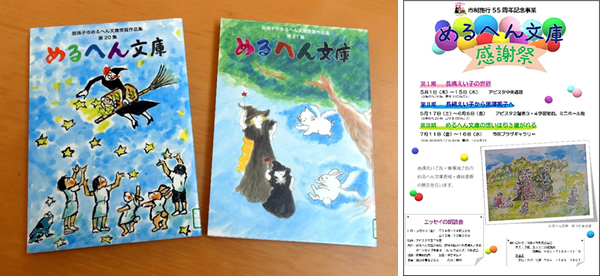

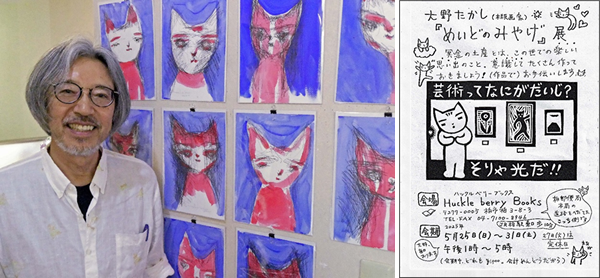

――可愛いネコの絵で知られる木版画家、大野たかしさんの「めいどのみやげ」と題した作品展が5月25日から柏市の児童書専門店「Huckleberry Books」(ハックルベリー ブックス)で開かれた。

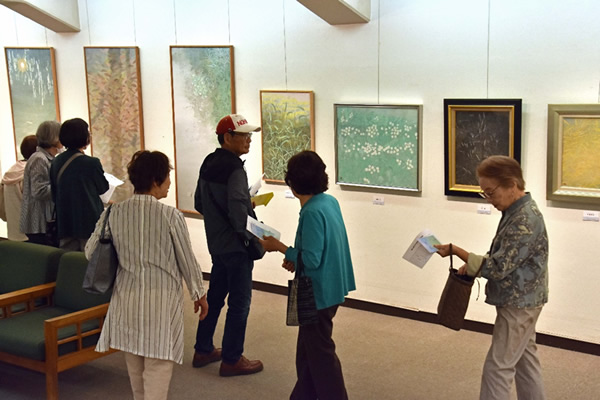

■写真上:会場いっぱいに展示された作品

絵本や児童文学書が並ぶ店舗二階のギャラリーが会場。フロア中央に大きな机があり、作品を置いたり、入場者と語らったり。四方の壁がメーンの作品展示スペースになっている。

■写真左:大野たかしさん

■写真右:作品展のチラシ

柏に20年以上住み、市内でたびたび個展を開いた。今は都内の実家暮らしだが、十数年前に友人のイラスト、本の挿絵を集めた個展を観に来て、この会場が気に入った。個展に使うようになって今回で2回目。

「めいどのみやげ」とは穏当ではないが「この世で楽しい思い出をたくさんつくろう」との気持ちからだという。

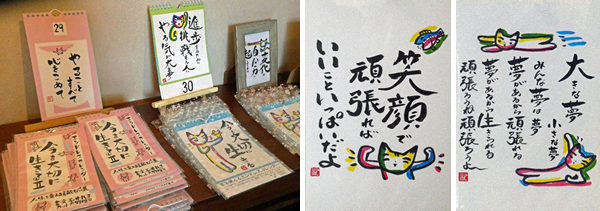

■写真左:書籍の作品を手に取る入場者

■写真右:「わらうと」「わらうよ」などの言葉遊びもお得意だ

今回は初期の影絵的な作品から大野作品の代名詞ともいえるネコに加え、二十年来の知り合いで書家の石井礼子さんが「感動したことが言葉になって浮かんでくる」書とコラボのカレンダーなどがぎっしり並んだ。

■写真上:書家とコラボしたカレンダーと原画

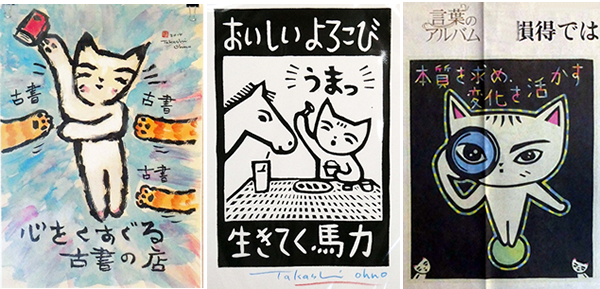

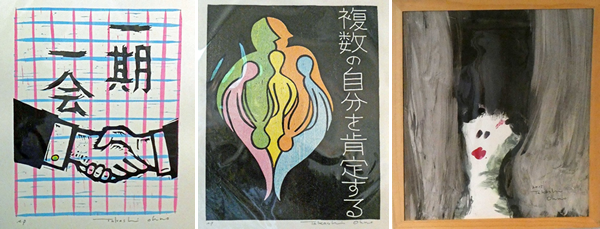

2019年から2021年まで読売新聞夕刊「言葉のアルバム」で連載された挿絵の現物も紹介された。気の利いた駄洒落とネコの明るい作風が多いが、一転、「えっ」と思うような暗いというか、怖い感じというかの作品もあった。

■写真上・右下:2021(令和3)年7月2日の読売新聞夕刊「言葉のアルバム」から

「可愛いネコだけでは、なんかうさん臭いでしょう。人間なんだから表とは別の暗い面もある」

会場の貼り紙に「今回は生前葬でもあります」との説明があった。会場の大野作品は「遺作」となるので、展示作品はどれでも税込み1千円。過去に同じものを高額で買った方には作品で補填する――との内容だ。

会期中、展示が終わる午後5時から会場にいた入場者、知人らが誘い合って近所の居酒屋で「お斎」(おとき)ならぬ懇親会が毎日のように開かれた。 参加者と杯をかわす大野さんは「駄洒落を含めて人に役立つものを考えてきた。プラス志向になれる、観る人に合った作品があったならうれしいのだが……」が「遺言」だった。

(文・写真 佐々木和彦)