想う家族らのために

図書館で手づくり絵本展

――柏市や近隣市民による「柏えほんの会」(小堀紀子会長、会員16人)の「第42回手づくり絵本展」が2月20日から柏市立図書館で開かれた。会員の60点が展示された。

■写真上:絵本展の初日に集まったメンバー。瞬く間に作品を並べ、飾った

図書館の玄関を入ったすぐのホールにある大きな机が展示台。先頭にこれまた手づくり感のある「手づくり絵本展」という案内板が置かれ、季節柄、桃の花が描かれていた。

大きさも、ページ数も、色合いも様々な作品が並ぶ。絵を描いて文を考え、製本まで一人で作り上げたものばかり。見開きだったり、蛇腹のように広がったりの完全オリジナル作品だ。和綴じの歌集もあった。

■写真左:会場に置かれた手作り看板

■写真右:見学者に配られた2色の作品目録

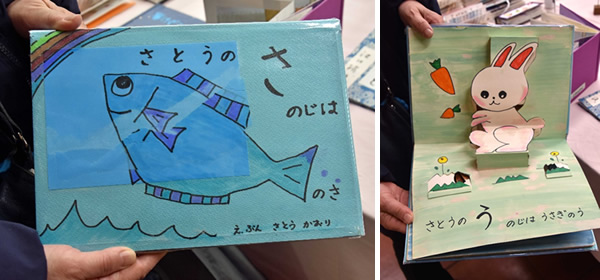

「子どもたちが平仮名を読めるようになればいいな、と思ったんです」という佐藤香さんの作品は「さとうのさの字はさかなのさ」がタイトルだ。

本を開くとかわいい姿の動物が飛び出してくる。鳥なら「と」、ウサギなら「う」と最初の一文字が説明され、動物の絵を観ながら平仮名を覚えてもらう狙いだ。

■写真左:「さとうのさの字はさかなのさ」(佐藤香)の表紙

■写真右:「さとうのさの字はさかなのさ」の中ページ

1987(昭和62)年に作った古い作品という。佐藤さんは「最初にこれを読んだ子どもはもうおじさん、おばさんになっていますよ」。

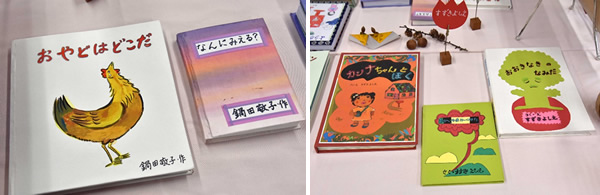

■写真左:「おやどはどこだ」「なんにみえる?」(鍋田敬子)

■写真右:「カンナちゃんとぼく」「あかいやまみ~つけた」「おおきなきのなみだ」(鈴木芳江)

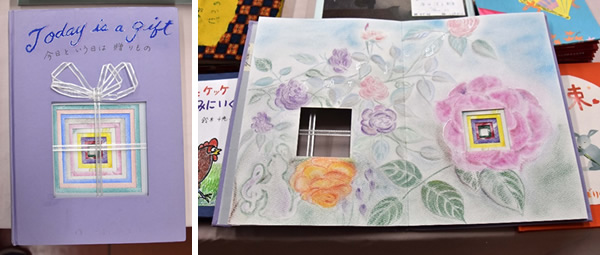

■写真左:「Today is gift」(小堀紀子)の表紙

■写真右:「Today is gift」の見開きページ

■写真左:「季節の小鳥たち」(江口絹代)の表紙

■写真右:「季節の小鳥たち」の蛇腹のような製本

今回は牛乳パックを使った作品がテーマとあって、これまた様々な28作品が飾られていた。空きパックの再利用のため、縦長のものが多い。作り方を説明する「絵本」もあった。

■写真左:会員13人の「牛乳パック絵本」

■写真右:「牛乳パック絵本」の作り方を説明する「絵本」

「えほんの会」は43年前に柏市立図書館であった手づくり絵本講座の参加者が創ったのだという。当時からの会員はいないが、30年前に入会したという鈴木千恵子さんによると、2年前、「パレット柏・柏市民ギャラリー」で40周年記念の絵本展を開いたという。

■写真左:「郵便です」「ぴょこたんがえる」「ようかいポスト」(鈴木千恵子)など

■写真右:「ぴょこたんがえる」の見開きページ

鈴木さんは「自分の子どもを主人公にしたものを作っていました。40周年展のように節目の大きなイベントが楽しみ、励みになっています。次は50周年だけど、できるかしらねー」と笑った。

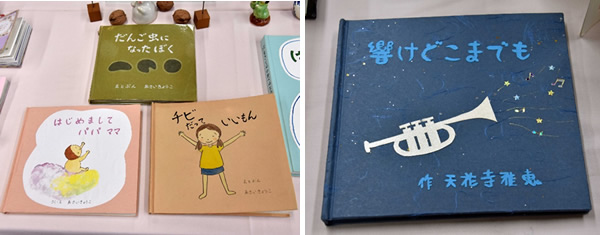

■写真左:「はじめましてパパママ」「チビだっていいもん」(浅井京子)

■写真右:「響けどこまでも」(天花寺雅恵)

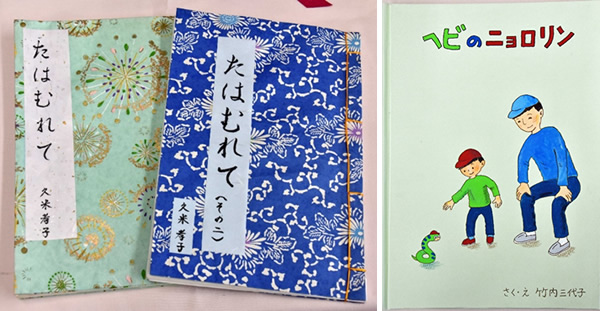

■写真左:「たはむれて」(久米孝子)

■写真右:「ヘビのニョロリン」(竹内三代子)

会長は1年交代で務めているという小堀会長はキャリア20年で、何度目かの会長職。「習い始めの頃に教えられた『話が作れなくても、家族への想いを込めた一冊』との気持ちで続けている」という。

「図書館が会場だと、本好きの不特定多数の方が来てくれるのがいいです。絵本展を観て入会した方も多い」と付け加えた。

次の作品展に向け、そんな新会員から要望の多い製本づくりに力を入れるという。まずは製本の技を覚えてもらって、表紙から中身まで「白本」と呼ばれるものに絵や文を加えてもらうのだという。43回展のテーマになりそうだ。

(文・写真 佐々木和彦)