明治以後の松戸

豊富な写真と資料で綴る

――68年前、松戸市の旧水戸街道であった電話線工事現場。街並みを背にした自転車の新聞少年が満面の笑みを浮かべる。親しい知り合いに呼び止められたのだろうか。この写真がポスター、チラシの松戸市立博物館企画展「あの日のまつど―写真でふりかえる 150年―」が同館で開かれた。

■写真上:企画展のポスター・チラシ(左)、家族連れの入場者が目立った会場

総合公園「21世紀の森と広場」の一角にある同館受付で企画展の入場を告げた。担当職員から「観覧無料」のチケット、新聞少年の写真が表紙の冊子を頂いた。A4判全文32㌻。写真と記事で企画展の解説をしており、ガイドブックのようなものだ。

「1315番地の松戸町役場」がタイトルのA4判4㌻の資料が挟みこまれていた。大正年間の写真や資料から松戸町役場の所在地に違和感を覚えた市民によって住所の変遷をたどって誤りに気づいた記録が載っている。

数段の階段を下り、右奥の会場に向かうと、入り口に畳2枚分はあろうか、大きく引き伸ばされた新聞少年の写真が出迎えた。右回りが順路になっていて会場は明治から始まり、大正、昭和の順に仕切られていた。

■写真上:入り口に掲げられた超特大ポスター

入ってすぐの正面に同館の「ごあいさつ」があった。千葉県誕生150年、松戸市制施行80年、同館開館30年の節目の年である、と開催動機が説明されている。

さらに「さまざまな風景を切り取った写真を中心に、市内に伝わる貴重な資料をまじえ、松戸市域の明治から後の時代をふりかえる」とあった。江戸時代から水戸街道と江戸川水運の宿場町として栄え、明治以後も県西北部の中心都市として発展してきた松戸を再認識しようというわけだ。

松戸には江戸幕府将軍家、德川ゆかりの松龍寺や松戸神社があり、最後の将軍、徳川慶喜(1837~1913)の実弟で「幻の将軍」とも呼ばれる昭武(1853~1910)が戸定邸という居宅を構えた。

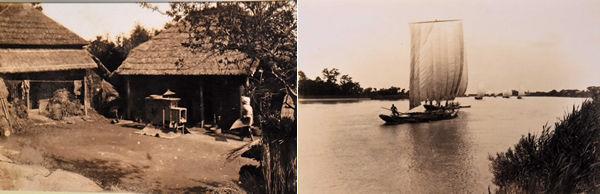

兄弟はカメラが趣味で農村風景や町民の暮らしなど数多い写真に残している。今回の展示にも特に昭武が撮った写真を松戸の原風景などとして紹介している。

■写真上:徳川昭武が1906(明治39年)に写した古ヶ崎の農家(左)、1908(明治41年)に撮った江戸川の高瀬舟

大正期には国内唯一の陸軍工兵学校が開校し、戦時中には特攻隊の中継地点となった松戸飛行場も置かれた。展示の後半は戦後の民主主義の発展、「広報まつど」(松戸市報)の発行、大型団地開発による人口急増など時々の様子が映し出されている。

■写真上:陸軍工兵学校の資料や軍服コーナー(左)、大正時代に開校した陸軍工兵学校の写真を眺める入場者

古い街並み、商店街の写真付き見取り図も展示され、家族連れは「俺の中学校はここにあったんだ」「お母さん、あの店、載ってる!」と驚いた様子。全体の出品数は写真約300枚、資料約90点という。

明治期の千葉県域には廃藩置県で26もの県が出来た。最終的に1873(明治6)年、木更津、印旛両県を合わせて千葉県に。5年後に東葛飾郡が発足すると、松戸に約150カ村、県内最大の11万4465人を抱える郡役所が置かれた。

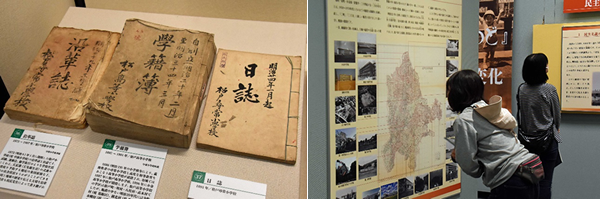

■写真上:明治期の松戸尋常小学校、松戸高等小学校の沿革誌や学籍簿(左)、松戸を再発見する資料にくぎ付けになる入場者

かつて今の市域に松戸、小金両町、明、八柱、馬橋、高木各村があった。東葛飾郡の中心として街道の整備が進み、江戸川に葛飾橋が架かる。常磐線などの鉄道も引かれて商工業も発展した。町村合併も進み、戦時下の1943(昭和18)年4月、松戸市が生まれた。

■写真上:1958(昭和33)年の市議会議員選挙の開票風景(左)、1959(昭和34)年、市役所の家屋消毒作業。戦後の暮らしは病気との戦いでもあった

同館には市民から貴重な文書、生活用具とともに、街角風景などの歴史を反映する写真が提供されている。2012(平成24)年には「広報まつど」担当職員が撮影した写真も移管され、近現代資料として調査、分析して今回の企画につながった。

■写真上:国内最大規模の常盤平団地開発を伝える1961(昭和36)年の「広報まつど」(左)、1960(昭和35)年代の常盤平団地風景

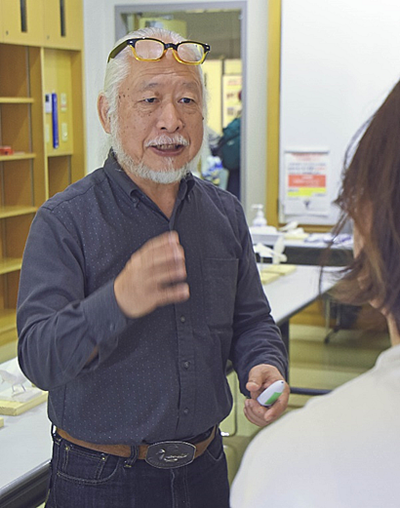

同館学芸員の中山文人さんは「松戸は1950から60年代に都市基盤が出来た。市民になじみ深い年代だが、市外、県外からの入場者も多い。松戸の写真や資料を通じて似たような歴史をたどった故郷を思い描いていると思う」と話していた。

■写真上:1963(昭和38)年、バス乗降客でごった返す松戸駅西口(左)、1971(昭和46)年、市役所すぐやる課の海外からの視察風景

■写真上:1973(昭和48)年、新松戸駅の開業式(左)、昭和30年代に活躍したオート三輪の実物

(文・写真 佐々木和彦)

オオルリ、ホトトギス、モズ、オオバンなど31点。色付けされていない白塗りだが、作り置きしている通常作品の型を樹脂で覆うなどで野鳥の柔らかな質感も描かれている。

オオルリ、ホトトギス、モズ、オオバンなど31点。色付けされていない白塗りだが、作り置きしている通常作品の型を樹脂で覆うなどで野鳥の柔らかな質感も描かれている。

「手作りですよ」と声掛けしていたのは、野田市にある石塚製菓所の三代目という石塚ひろみさんだ。昔はおまんじゅうなども作っていたが、今は野田自慢の醤油を使った揚げおかき中心という。

「手作りですよ」と声掛けしていたのは、野田市にある石塚製菓所の三代目という石塚ひろみさんだ。昔はおまんじゅうなども作っていたが、今は野田自慢の醤油を使った揚げおかき中心という。

流山市の仕出し弁当店「キッチンとべ」の戸部滋朗さんは7月からクラフトビール造りを始めた。妻の実家にある古い酒店倉庫に「安田屋ブリュワリー(醸造所)」を開設。「ペールエール」、黒ビール「スタウト」など6種類を完成させ「流山麦酒」と名づけた。

流山市の仕出し弁当店「キッチンとべ」の戸部滋朗さんは7月からクラフトビール造りを始めた。妻の実家にある古い酒店倉庫に「安田屋ブリュワリー(醸造所)」を開設。「ペールエール」、黒ビール「スタウト」など6種類を完成させ「流山麦酒」と名づけた。