秋の日の六別

ある日、梨園の一日

梨は追熟しない。つまり収穫後は熟さない。「声」が聞こえる食べ頃の実を選んでさっともぎ取る。実を黄色いプラスチックケースに入れる。ケースは特注の4輪の台車に6ケース並ぶ。1時間足らずでいっぱいになった。

■写真:特注の四輪車で収穫した梨を移動する(左)、大きさや色みを見ながらの選果作業(右)

「早く取らないと出荷の時間がなくなる」。客にはなるべく早く味わってもらうため、収穫した当日に出荷する。ケースを軽トラックに積み替えて自宅に戻った。

自宅敷地の一角にある作業場。昼食を終えた午後から選果、出荷作業が始まった。きれいな形、黄色い色みを選んで箱詰めする。途中から妻三紀さん(36)が加わった。てきぱきした作業が続く。時折、訪れる予約客と接する。

■写真:選果した梨を箱詰めする

杉野家は曽祖父の明治期から続く農家。梨は祖父(故人)が始めて50年近くになる。下に妹が2人の3人兄妹。高校3年の時、家業を継ぐ決意をした。高校を出てから山形県内の農場で1年間、有機農業を体験した後に3年制の農業者大学校に進学。卒業後も国際農業者交流協会(JAEC=本部・東京)の海外派遣でドイツに渡った。そこで1年間、野菜の有機農業を学んだ。

24歳で家業についた。祖父の代に3大品種「幸水」「豊水」「新高」から始まった梨栽培は、今では1.5㌶の畑に15~20品種の650本がある。父光明さん(64)を師として梨作りを続けた。祖母の勝江さん(87)、母幸子さん(62)、妻三紀さんが加わる家族経営。

24歳で家業についた。祖父の代に3大品種「幸水」「豊水」「新高」から始まった梨栽培は、今では1.5㌶の畑に15~20品種の650本がある。父光明さん(64)を師として梨作りを続けた。祖母の勝江さん(87)、母幸子さん(62)、妻三紀さんが加わる家族経営。

■写真:もぎ取りに笑みがこぼれる

薬剤の残効期間と降雨予測を立てて殺菌剤を減らしたり、園内の草の根で土を耕す草生栽培と有機肥料を中心にしたり。環境保全と食の安心・安全を配慮した県の「ちばエコ農産物」の認証を得ている。忙しい毎日だが、「年中仕事がある。休みなしだが、収穫のこの時期が一番楽で、楽しい」という。

薬剤の残効期間と降雨予測を立てて殺菌剤を減らしたり、園内の草の根で土を耕す草生栽培と有機肥料を中心にしたり。環境保全と食の安心・安全を配慮した県の「ちばエコ農産物」の認証を得ている。忙しい毎日だが、「年中仕事がある。休みなしだが、収穫のこの時期が一番楽で、楽しい」という。

■写真上:出荷箱に貼られる減農薬など食の安心・安全への配慮を県が認証するステッカー

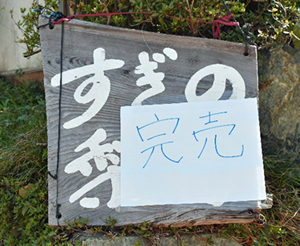

出入り口にある「すぎの梨園」の看板に「完売」の貼り紙があった。今年は不作で量が取れず、顧客に200箱(1箱5㌔入り)ほど送れなかった。春の開花期に降雪などの低温、7月の長雨、日照不足、8月の酷暑と水不足……。昨年は相次ぐ台風に襲われたが、今年も「これまで経験したことがない」(杉野さん)天候不良に見舞われた。

出入り口にある「すぎの梨園」の看板に「完売」の貼り紙があった。今年は不作で量が取れず、顧客に200箱(1箱5㌔入り)ほど送れなかった。春の開花期に降雪などの低温、7月の長雨、日照不足、8月の酷暑と水不足……。昨年は相次ぐ台風に襲われたが、今年も「これまで経験したことがない」(杉野さん)天候不良に見舞われた。

■写真:看板に貼られた「完売」のお知らせ

今年1月、4代目となる家業を継いだ杉野さんは、梨づくりの脅威を「異常気象」「気候変動」と位置づけ、農業の「ニューノーマル」を模索する。「異常気象が日常気象になることが目前に迫っていると感じる。気候変動に対応する『ニューノーマル』な梨づくりが求められる」

代表的な「幸水」「豊水」「新高」は、比較的新しい「豊水」でも生まれてから半世紀は経つ。今の気候変動に対応できる品種なのか、杉野さんは首をかしげる。10年ほど前から「あきづき」「王秋」「秋麗」などの新しい品種を導入してきた。気候変動に対応する品種の育成に力を入れている。

代表的な「幸水」「豊水」「新高」は、比較的新しい「豊水」でも生まれてから半世紀は経つ。今の気候変動に対応できる品種なのか、杉野さんは首をかしげる。10年ほど前から「あきづき」「王秋」「秋麗」などの新しい品種を導入してきた。気候変動に対応する品種の育成に力を入れている。

■写真:出荷の合間に予約客に接する

「客は『幸水』『豊水』というが、新品種を採り入れて、既存の品種でない需要を掘り起こしたい」。「すぎのブランド」を目指し、意欲を燃やす。

■写真:完熟梨はオリジナルの段ボール箱で出荷される

(文・写真 Tokikazu)

柏市花野井の旧吉田家住宅歴史公園で9月28日にあった「秘蔵ガイド+ランチ」。公園を管理する「柏市みどりの基金」が旧吉田家を知ってもらい、大勢の市民に来ていただくきっかけにしようと、2018(平成30)年から続けている。ランチのシェフは市民に親しまれ、惜しまれつつ閉店した老舗の西洋料理店「冨士見軒」の3代目、森信悟さんだ。

柏市花野井の旧吉田家住宅歴史公園で9月28日にあった「秘蔵ガイド+ランチ」。公園を管理する「柏市みどりの基金」が旧吉田家を知ってもらい、大勢の市民に来ていただくきっかけにしようと、2018(平成30)年から続けている。ランチのシェフは市民に親しまれ、惜しまれつつ閉店した老舗の西洋料理店「冨士見軒」の3代目、森信悟さんだ。

9月28日の参加者は、間もなく金婚式という夫婦1組、着物姿の中年女性3人、仕事仲間という60代女性4人、筆者の計10人。午前11時、長屋門カフェ前に集合し、渡邉健二園長の案内で長屋門、新蔵、主屋、ランチ会場の書院を約1時間かけて回り、説明を聞いた。

9月28日の参加者は、間もなく金婚式という夫婦1組、着物姿の中年女性3人、仕事仲間という60代女性4人、筆者の計10人。午前11時、長屋門カフェ前に集合し、渡邉健二園長の案内で長屋門、新蔵、主屋、ランチ会場の書院を約1時間かけて回り、説明を聞いた。

これまで年に4~7回開催してきたが、今年はコロナ問題でこの日と次回10月19日の2回だけという。今回の会費は7千円、1万円という次回はすでに定員10人を上回る応募があり、抽選になりそうだという。

これまで年に4~7回開催してきたが、今年はコロナ問題でこの日と次回10月19日の2回だけという。今回の会費は7千円、1万円という次回はすでに定員10人を上回る応募があり、抽選になりそうだという。 「せっかく出会う方々のために、甘い物、酸っぱい物、辛い物のバランスを工夫し、一生懸命作りたい」と森シェフ。メニューは前菜からスープ、メーン、デザートまで8品が用意された。

「せっかく出会う方々のために、甘い物、酸っぱい物、辛い物のバランスを工夫し、一生懸命作りたい」と森シェフ。メニューは前菜からスープ、メーン、デザートまで8品が用意された。